高校世界史の「゠」と「・」

高校世界史で、最初に疑問に思うのが「゠」と「・」の使い分けかも知れません。

特にテストで筆答を求められた際、どちらを使えばいいのか質問があったりもします。

なので今回は、「゠」と「・」の役割について確認しておくことにします。

「゠」と「・」とは

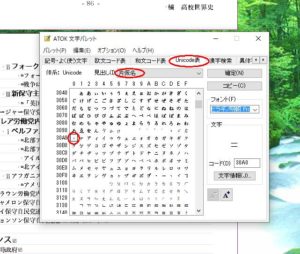

「゠」 名前に使われる記号は二重ハイフン、パソコンで扱うときは半角文字です。

「・」 中点です。こちらは半角全角両方とも用いるようです。

ただ「゠」は、数学の「=」〔等号〕とよく似た形です。

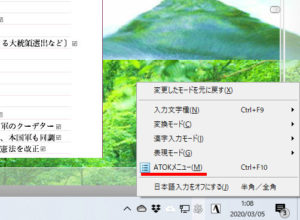

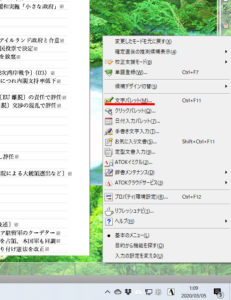

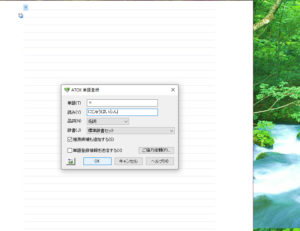

通常使うAtokなどの変換では容易に呼び出せませんし、そのうえ対応する文字フォントが必要です。

なので私も半角等号で代用する場合が多いですし、他の印刷物・プリントを見ても半角全角等号両方混在もよく見ます。

更にペンで記入するのであれば、二重ハイフンも等号も半角も全角も関係有りませんし、選択肢を選ぶ場合もそうでしょう。

よって「゠」と「・」の違いについてを考えていきましょう。

結局

山川出版社の小辞典では「一つの名前の並列は「・」で区切る」でした。

ということは、一般的には「・」だが教科書は「敢えて「゠」を使用している」と推測できます。

通常の例で言うと「゠」は Charles Louis-Napoléon Bonaparte のような「LouisとNapoléonは一語ですよ」と連結してある「–〔ハイフン〕」の代わりに用いられ「シャルル・ルイ゠ナポレオン・ボナパルト」と書き表します。

それでは、なぜ教科書では「・」ではなくて「=」なのか。

ここからは類推ですが「一つか並列かが解りにくいから」ではないかと思います。

シャルル・ルイ゠ナポレオン・ボナパルトでは「一人の名前なのか、シャルルとルイ゠ナポレオンとボナパルトの三人の名前なのか、初学者が間違えるかもしれない」からでしょう。

なので、敢えて複合語を表す二重ハイフンもしくは半角等号で繋いで「シャルル゠ルイ゠ナポレオン゠ボナパルト」と表記しているのだと思われます。

まあ厳密な翻訳の規則も無いようなのですが、不親切なのは教科書にこの説明が全く無いことですね。

無論テストの際にはどちらを書いても構いませんし、空白を空けて書くのもありでしょう。

「ウマイヤ=モスク」「クトゥブ=ミナール」なら「ウマイヤモスク」「クトゥブミナール」でも可だと思います。

これでバツはありえません。